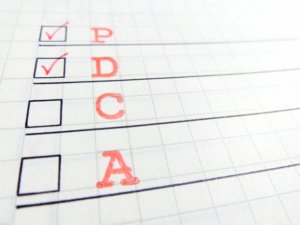

PDCAサイクルでSDGsに取り組む

SDGsに取り組みたいと思っても、「まず何をしたらいいんだろう?」と立ち止まってしまう企業は少なくありません。

そこで、よくマネジメントや目標に向かうために用いられるポピュラーなフレームワーク、PDCAに当てはめて考えてみると、実践しやすくなるのではないでしょうか。

本記事では、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)それぞれの段階でやるべきことをまとめています。

前提:意思決定を行う

Planを考える前に、まずは企業としてSDGsに取り組むという意思決定を行う必要があります。具体的にどのような行動をすべきかというと、以下の3つが挙げられます。

①企業理念の再確認、将来のビジョンの共有

企業理念は、「企業として最も大切にしなければいけない考え」です。まずは企業理念を確認することで、目指すべき方向性やSDGs17の目標とのつながりが見えてくるかもしれません。

②経営者の理解と意思決定

SDGsに限った話ではありませんが、経営トップの同意があるかどうかで推進力やその影響力には大きな差が出てしまいます。

③担当者の決定とチームの結成

トップの同意が得られたら、SDGsを推進するチームを結成します。メンバーは取り組みに関心の強い方やリーダーシップを発揮できる方を選任すると、よりスムーズにプロジェクトが進むでしょう。

Plan(計画)

以上を踏まえ、いよいよ取り組みに着手していきます。具体的には以下3つの行動が必要です。

①自社の事業・活動の内容を整理する

どのような事業を行なっているかはもちろん、社会貢献活動などについてもリストアップします。わからないことがある場合は、他部署の方からヒアリングするなどして、まずは自社の全体像を俯瞰的に把握しましょう。

②事業・活動と環境や地域社会との関係の整理

リストアップした自社の事業・活動の内容を踏まえて、それらがもたらす環境や地域社会への効果・影響を整理します。難しい場合は、関連するキーワードを挙げていくのも良いでしょう。

例えば、事業活動がエネルギー分野だとすると、キーワードとしては省エネ・節電・燃料電池・再生可能エネルギーなど。

③SDGsのゴール・ターゲットとの紐付け

次に、環境配慮・地域社会との関係の整理で挙げられたキーワードを元に、自社の事業・活動がSDGsのどの目標・ターゲットに貢献するのかを紐づけていきます。

同じくエネルギー分野を例とすると、「省エネ・節電⇨使用量削減⇨7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに」など。

Do(実行)

実行する前に大切なのは、「なぜ取り組むのか(動機)」「何のために取り組むのか(目的)」をはっきりさせておくことです。

そうすることで、社内への発信力や推進力が増し、同意も得られやすくなります。

例:目的=コスト削減、動機=燃料費や電気代の高騰⇨従業員の省エネ意識を改善。活動や製造方法の改善等によってコストを削減する。

取り組みを始めたら、その進捗を記録しておきましょう。後に取り組みを評価する際や、社内外へ情報発信する際に大切なデータとなります。

例:電気使用量のデータ記録、社員満足度のアンケート調査など

Check(評価)

記録・調査したデータを元に、結果を評価します。

SDGsの5つの主要原則には「透明性と説明責任」というものがあり、大企業ではCSRレポートやサステナビリティ報告書などが公表されています。大企業でなければ、HPやSNSで情報発信することで、ステークホルダーからの信頼獲得や社内の理解促進にもつながります。

例:電気使用量の削減量はどのくらいか?これによって、環境や社内にどのような影響があったか?など。

Act(改善)

社内外へ発信することで、取り組みに対する責任感の醸成や、従業員の意識向上といった効果も期待できます。

また、SDGsに取り組んだ結果、これまでに気づかなかった目標やターゲットとのつながりを見出せることもあります。

社内にSDGsに対する考え方や取り組みが浸透すれば、新たな取り組みのアイデアが社内から自発的に生まれることも。

こうして取り組みを評価したり、新たなアイデアをPDCAサイクルで回すことができるようになれば、自然と「SDGsに取り組む企業」として認知されていくでしょう。

こうしたフレームワークなどを利用し、一つひとつの段階を着実にこなしていくことで、SDGsに取り組むにあたっての壁を越えることができるかもしれません。

<参考資料>

バウンド.図解即戦力SDGsの考え方と取り組みがしっかりわかる教科書.株式会社技術評論社,2020,136-143